南京法院“穿透式一揽子”实质化解涉高新技术领域知识产权纠纷工作方法和典型案例

1月3日,江苏省南京市中级人民法院召开新闻发布会,向媒体和社会公众通报南京法院“穿透式一揽子”实质化解涉高新技术领域知识产权纠纷工作方法和典型案例。

发布会上,南京知识产权法庭庭长徐新介绍了“穿透式一揽子”实质化解涉高新技术领域知识产权纠纷工作方法;南京知识产权法庭副庭长柯胥宁发布了典型案例。

深圳江波龙电子股份有限公司董事会秘书许刚翎、深圳星火半导体科技有限公司法定代表人陈运松作为典型案例当事人发表感言,南京大学法学院教授、博士生导师徐棣枫对工作方法和典型案例进行了点评。发布会由南京市中级人民法院宣传处副处长徐聪萍主持。

南京法院“穿透式一揽子”实质化解涉高新技术领域知识产权纠纷工作方法

南京知识产权法庭庭长徐新介绍“穿透式一揽子”实质化解涉高新技术领域知识产权纠纷工作方法

南京知识产权法庭坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,进一步落实“牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力”的要求,坚持和发展新时代“枫桥经验”,认真落实最高人民法院《关于在审判工作中促进提质增效推动实质性化解矛盾纠纷的指导意见》的相关要求,在高新技术领域知识产权诉讼案件的处理中,注重促进科技成果转化运用以及纠纷的实质化解,成功处理了一系列有影响力案件,包括南京知识产权法庭柯胥宁法官在最高人民法院交流培养期间审理的戴森诉追觅专利侵权纠纷、涉“Wi-Fi”标准必要专利纠纷等案件得到了最高人民法院主要领导的充分肯定。在这些案件的基础上,形成了较为成熟的工作思路和方法,推动审判工作政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。

深圳江波龙电子股份有限公司、深圳星火半导体科技有限公司负责人向承办法官柯胥宁赠送锦旗

问题导向

实践中,涉高新技术类知识产权纠纷审判工作存在以下问题:一是侵权诉讼程序与行政确权程序交织,易导致要求解释不一、程序空转、衍生诉讼等。

二是创新主体间权利交错,权属争议大,权利保护范围难以精确划定,往往陷入知识产权诉讼内耗,不仅影响权利人及时获得市场回报,还会阻碍技术迭代更新。

三是包括数据要素权益、生成式人工智能、标准必要专利等高新技术领域知识产权纠纷具有保护客体复杂、利益诉求多元的特点,非此即彼的裁判结果有时难以平衡各方面关系。

价值导向

一是坚持以和为贵、保护创新。新时代“枫桥经验”不仅可以应用于田间地头,更能够践行于高新技术和专精特新领域。把“无讼”“和为贵”等中华优秀传统文化与推动科技创新有机结合。充分发挥调解非对抗性、经济性、及时性等优势,避免权利人的损失扩大,帮助企业从诉讼的负累中解脱出来,把更多的资源和精力投入到创新创造中去。二是坚持合作共赢、促进运用。充分认识到知识产权的价值在于应用实践,努力使诉讼战场转变为合作桥梁,使当事人从“对手”变“牵手”,使“违法侵权”存量跃升为“合法许可”增量,推动创新成果转化为现实的生产力、创造力和竞争力,实现双赢、多赢、共赢。

三是坚持案结事了、定分止争。尽可能压减司法程序环节,挤出程序“水分”,充分发挥司法调解功能,实质性解决纠纷,避免程序空转和衍生诉讼,以“如我在诉”理念最大程度地满足创新主体对公平正义更高的要求和期待。

工作方法

“穿透式”实质解纷是司法理念、司法技术和司法效果三个方面的有机统一,即以“穿透式”的思维方式为引领,综合运用多种司法手段“一揽子”化解纠纷,达到双赢、多赢、共赢的效果。具体而言:一是穿透技术争点,基于案件事实搭建对话平台。立足发明专利、计算机软件、植物新品种等技术类知识产权案件的特点,充分运用证据保全、现场勘验、庭审比对、司法鉴定等措施,借助技术调查官、技术咨询专家等力量,帮助双方当事人厘清技术争点、跨过技术障碍、作出理性判断。根据侵权类、权属类、合同类等知识产权纠纷的类型化规律,引导当事人理解并自愿接受更符合其根本利益的和解方案。在标准必要专利侵权及许可使用费纠纷案件中,充分发挥诉讼程序的平台作用和督促作用,促使权利人和实施人在FRAND原则下积极履行各自义务,加快许可谈判的进程。

二是穿透个案争议,一揽子全面化解矛盾纠纷。要全面关注双方当事人(包括关联企业)互为原被告的其他案件以及相关无效宣告程序的整体情况,从复杂的案件事实与长期纠葛中抽丝剥茧,寻找矛盾源头,准确把握当事人之间的纠纷症结和真实诉求。把“案结事了、实质解纷”贯穿案件审理始终,以交叉许可使用、权属切割、共同经营、利益分享等方式寻找双方诉求的“最大公约数”,一揽子化解矛盾,达到既“定分”又“止争”的效果。

三是借力中间环节,有效突破案件纠纷化解堵点。在案件审理过程中,充分发挥知识产权律师、专利代理师穿透技术争点、个案争议,促调、促和的积极作用,支持和保障当事人的意思自治,依法维护当事人对调解程序和实体权利的处分权。同时,坚持“能调则调、当判则判,以判促和、调判结合”的原则,发挥示范诉讼、典型判例等“一锤定音”的作用,避免出现拖延诉讼、权利得不到及时保护的情形。

四是强化司法审查,确保调解协议合法性和可执行性。强化对于权利滥用的警惕性,在调解工作中加强对权利合法性、有效性的审查,避免当事人利用司法调解不当牟利。注重停止侵权行为、销毁侵权模具、销毁库存产品、变更登记、消除影响等条款的可履行性和可执行性,以适当的方式回应当事人的保密需求,对于调解协议确定的履行义务应给予合适的履行期限。加强对调解协议的合法性审查,防止当事人恶意串通,制止非法垄断技术、妨碍技术进步的行为,依法认定限制研发、强制回授、阻碍实施、搭售、限购和禁止有效性质疑等协议内容无效,维护技术市场的公平竞争。

五是延伸司法职能,久久为功主动融入社会治理。将审判工作与风险预警、司法建议、司法宣传等工作有机结合,强化纠纷化解的“溢出”效应。一是紧盯芯片、通信、人工智能、绿色能源等关键领域的知识产权纠纷,坚持调防结合,建议创新企业主动排查解纷,做好预警处置。二是重点关注数字经济、平台经济等新业态,分析研判类案高发、多发的原因,有针对性地提出司法建议、工作意见。三是发挥知识产权“三合一”审判的优势,推动健全司法调解、人民调解、行政调解、行业调解等解纷方式优势互补、有机衔接、协调联动的工作格局。

专家点评

一是理念优化。工作方法体现了司法理念的重大革新,将“和为贵”的中华优秀传统文化与推动科技创新有机结合,充分发挥调解的非对抗性、经济性、及时性等优势,努力使诉讼战场转变为合作桥梁,对于促进社会和谐与创新驱动发展具有重要意义。

二是方法创新。工作方法不仅打破了传统诉讼的局限,还创新性地采用了“穿透式”思维,实现了从技术争点到整体纠纷的全面化解。这种创新的工作方法,为知识产权纠纷的解决提供了新的思路和工具,体现了法院在司法实践中的开拓性和创造性。

三是聚焦准确。法院能够准确识别高新技术领域知识产权纠纷的核心问题,如技术事实的查明、法律标准的把握等,并针对性地提出解决方案。这种聚焦准心的能力,使得法院能够在复杂的案件中迅速找到解决问题的关键,有效提高了审判的效率和质量。

四是方案精心。法院不仅关注个案的公正处理,还着眼于纠纷的源头治理,通过“一揽子”解决方案,实现了对多个关联案件的全面化解。方案精心设计,既体现了法院对案件细节的深入把握,也展现了法院在解决复杂问题时的系统思维和战略眼光。

五是效果显著。法院不仅成功化解了涉案纠纷,还有效地促进了当事人之间的合作共赢,为知识产权的保护和运用提供了有力的司法保障。这些实实在在的效果,增强了社会各界对法院工作的信心,也为类似案件的处理提供了可靠的参考。

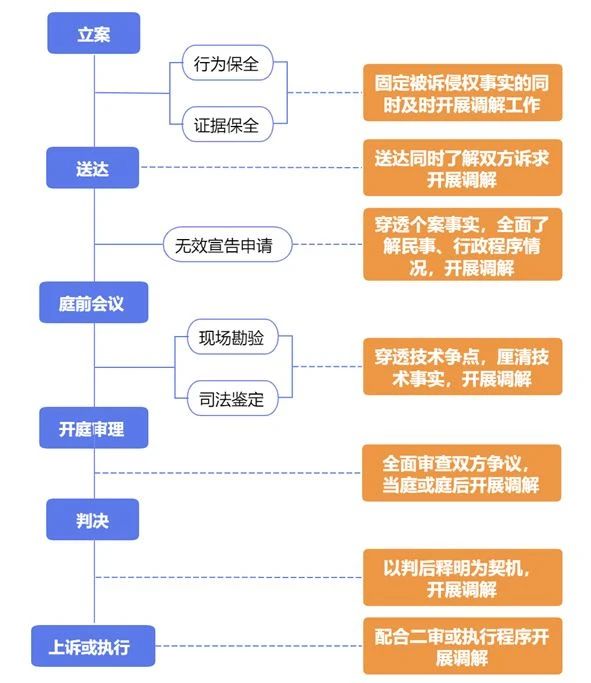

附:运用“穿透式”思维实质化解技术类知识产权纠纷流程图

责任编辑:知识产权法庭